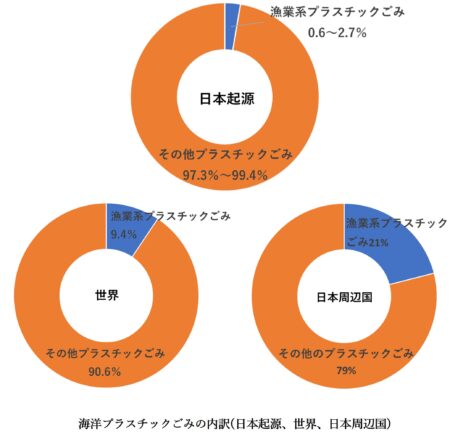

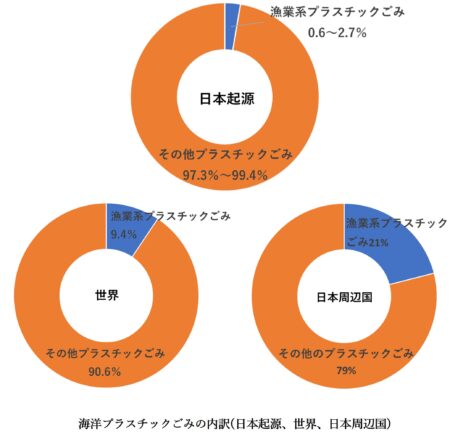

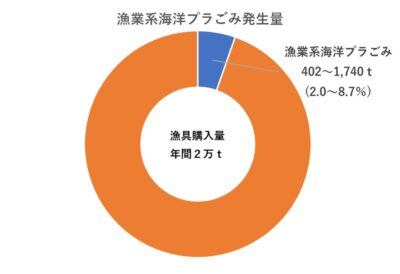

日本で発生する漁業系の海洋プラごみは、1年間に発生する日本起源の海洋プラごみ全体(最大年間6.5万トン)の0.6~2.7%(402トン~1740トン)程度です。なお、漁業系プラごみが海洋プラごみに占める割合は、日本周辺国では21%、世界全体では9.4%(115万トン)です。

漁業系プラごみの大半は外国由来 ー日本の漁業者主犯説は誤解ー

2年前のG20大阪サミット以降、日本の海洋プラスチックごみ汚染の主犯は日本の漁業者であるかのような誤った認識が社会に深く浸透、定着しています。

今回、当機構では、この誤った認識を払拭すべく、HP等で公開されている環境省の 報告書や資料等をもとに、独自に検証を行い、その結果を「漁業系プラごみQ&A」としてとりまとめました。

日本で発生する漁業系の海洋プラごみは、1年間に発生する日本起源の海洋プラごみ全体(最大年間6.5万トン)の0.6~2.7%(402トン~1740トン)程度です。なお、漁業系プラごみが海洋プラごみに占める割合は、日本周辺国では21%、世界全体では9.4%(115万トン)です。

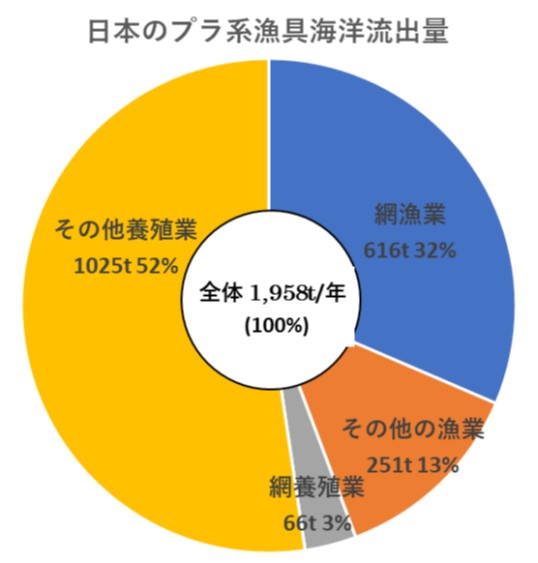

R5年度に行った全国の各種漁業を営む漁業者個人に対するアンケート調査の結果と製網業界から聴き取った漁業種類毎の漁網生産量、漁業種類毎のプラ系漁具の重量構成比を用いて、漁業種類毎のプラ系漁具の使用量と年間海洋流出量を求めました。

この結果、プラ系漁具の年間海洋流出量は、①網漁業で616トン、②その他の漁業で251トン、③網養殖業で66トン、④その他養殖業で1,025トンでした。合計すると海面漁業・養殖業全体で1,958トンになりました。

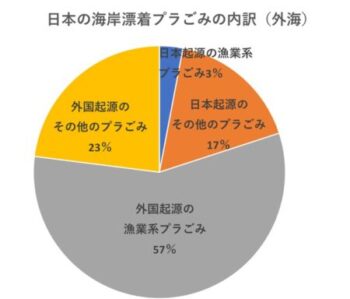

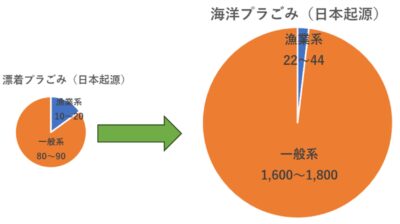

外海に面した海岸に漂着したプラごみのうち6割は漁業系プラごみです。このうち日本起源の漁業系プラごみは、この6割のうちの5%以下で、海岸に漂着したプラごみ全体からすれば3%程度です。残りの漁業系プラごみ(海洋プラごみ全体の半分以上)は、全て外国起源(=日本周辺国)となります。ということで、日本の漁業者が特に多くのプラごみを海に捨てている訳ではありません。

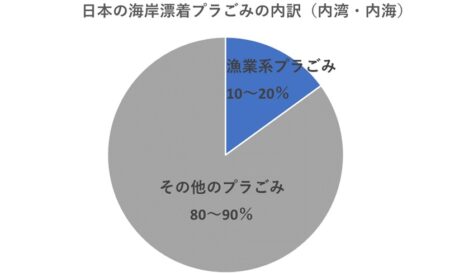

外国起源(=日本周辺国)の海洋プラごみの影響が少ない内湾・内海の海岸漂着プラごみ(=ほぼ全量が日本起源の海洋プラごみ)に占める漁業系プラごみの割合は、10%~20%程度です。

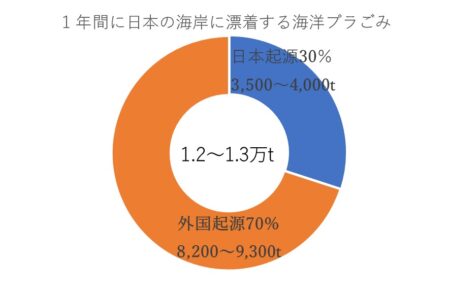

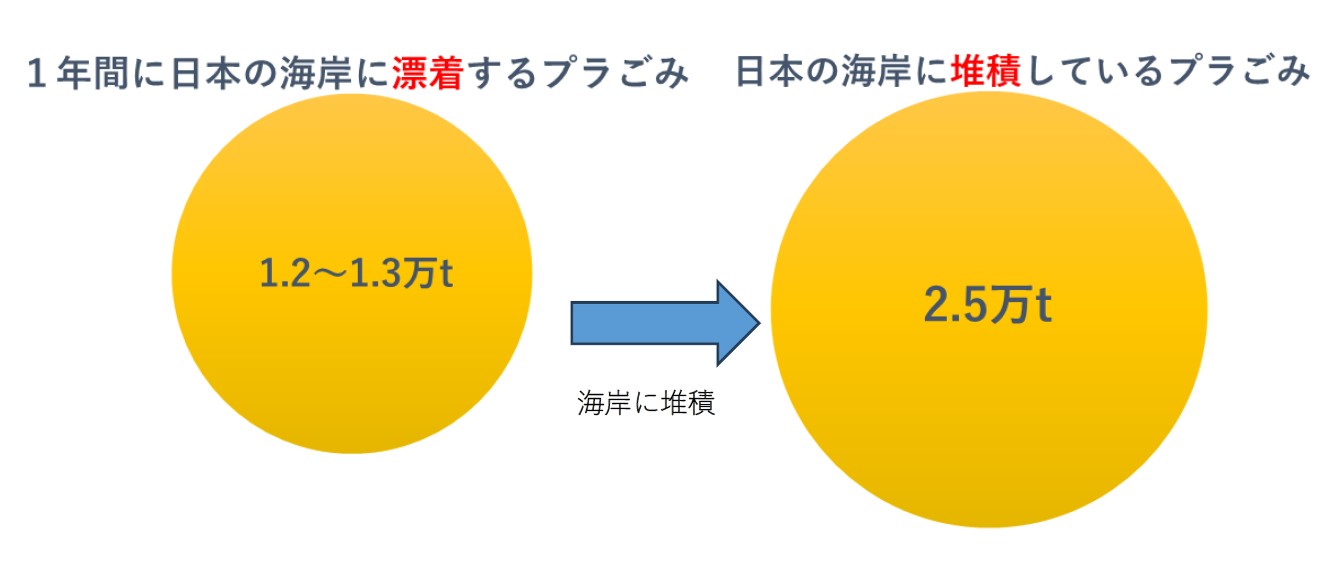

日本の海岸に漂着するプラごみの1年間の量は約1.2万トン~1.3万トンです。このうち日本起源は3500トン~4000トン、外国起源(=日本周辺国)は8200トン~9300トンです。

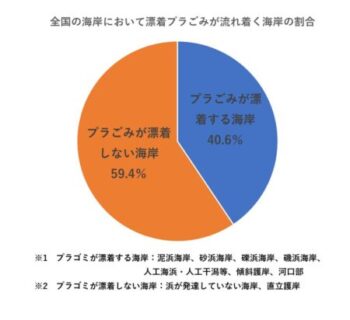

環境省の定点調査の数字(漂着プラごみの平均密度1860kg/km)と、同じく環境省の海岸改変状況調査(1998年第5回)による泥浜海岸、砂浜海岸、礫浜海岸、磯浜海岸、人工海岸・人工干潟等、傾斜護岸(人口海岸)及び河口部の長さ(13662km)で計算すると、日本の海岸漂着・滞留しているプラごみは25400トンになります。

注)海岸のうち泥浜海岸、砂浜海岸、礫浜海岸、磯浜海岸、人工海岸・人工干潟等、傾斜護岸(人口海岸)及び河口部は漂流プラごみが漂着しやすい

1.外国起源(=日本周辺国)のプラごみは日本の漂着プラごみ全体の7割、日本起源の漂着プラごみは、日本の漂着プラごみ全体の3割です。

2.一方、漂着プラごみ全体に占める外国起源の漁業系プラごみの割合は5割、日本起源の漁業系プラごみの割合は5%です。

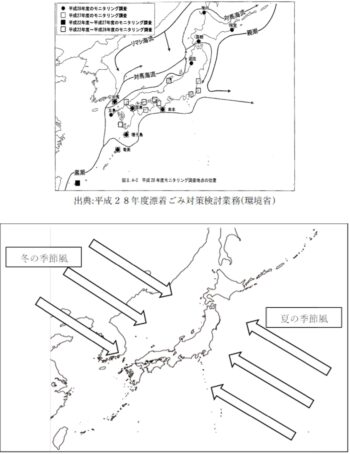

日本列島を取り巻く海流が外国(特に東アジアの大陸)から多くのごみを日本列島の沖合に効率よく送り届けます。そして、沖合に届いたこれらのごみは、日本列島に吹き寄せる季節風により、日本の海岸に漂着します。

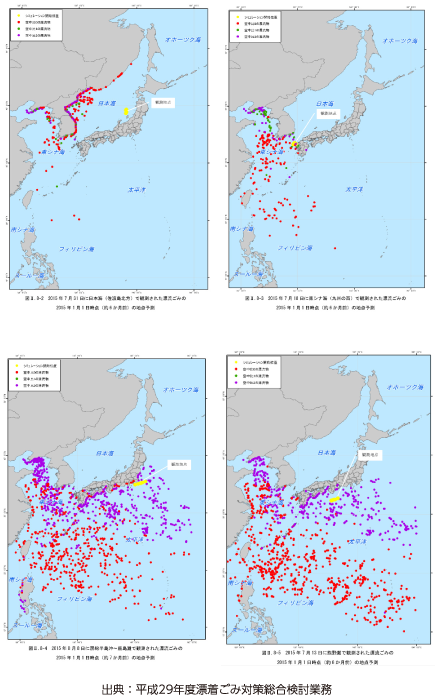

1.環境省が、「漂着ごみ対策総合検討業務」の一環として、日本周辺海域の漂流ごみの起源(発生地)を推定しています。(以下のシミュレーションの結果を参照)

2.このシミュレーションの結果を見ると、外国を起源とするごみが、いかに多いかということが分かります。 (特に、九州及び日本海沿岸は顕著です)

数字は様々ありますが、中国政府が発表している数字に基づけば、平成30年で中国は 2,314 万トン/年、韓国政府の研究者の論文によれば、平成16年で韓国は 15.2 万トン/年(うち漁業系プラごみは 10 万トン/年)です。一方、日本の6万トン/年(平成22年)に対応する数字としては、中国 353 万トン、フィリピン75万トン、北朝鮮12万トン、韓国1.3万トンです。

1.1年間に日本の海岸に漂着するプラごみは問5から1.2万トン~1.3万トンです。一方、日本の海岸に存在するプラごみは問6から 2.5万トンです。このことから、日本の海岸に存在するプラごみは、1年間に日本の海岸に漂着するプラごみの1.9年~2.1年分に相当します。

2.上記の結果から、日本の海岸に漂着したプラごみは漂着・流出を繰り返しているようです。

1.漂着プラごみに占める漁業系プラごみの割合が10%の場合において、漁業系プラごみが海洋プラごみ全体に占める割合 漁業系プラごみを10、漁業系以外のプラごみを90とすると、海洋へ流出する漁業系プラごみの総量は22、漁業系以外のプラごみの総量は1800となり、漁業系プラごみは海洋へ流出するプラごみ全体の1.2%になります。

2.漂着プラごみに占める漁業系プラごみの割合が20%の場合において、漁業系プラごみが海洋プラごみ全体に占める割合 漁業系プラごみを20、漁業系以外のプラごみを80とすると、海洋へ流出する漁業系プラごみの総量は43、漁業系以外のプラごみの総量は1600となり、漁業系プラごみは海洋へ流出するプラごみ全体の2.6%になります。

3.上記1及び2から、御質問のような「海岸に漂着する漁業系プラごみの割合からみて、海洋へ流出する漁業系プラごみの割合は少なすぎる」という訳ではありません。

4.このような疑問が出たのは、海洋プラごみ全体と漁業系プラごみの沈降率が大きく異なっていること(海洋プラごみ全体は94%、漁業系プラごみは45%)が原因と考えられます。(なお、漁具の種類別の沈降率は、漁網76%、ロープ・テグス33%、フロート・ブイ・浮子0%です。

問1で計算したとおり、日本起源の漁業系海洋プラごみの発生量は年間402トン~1740トンです。日本の漁業者の1年間の漁具購入量(=漁具生産量と仮定)は2万トンですから、購入量に対する漁具の海洋流出量の割合は2.0%~8.7%になります。

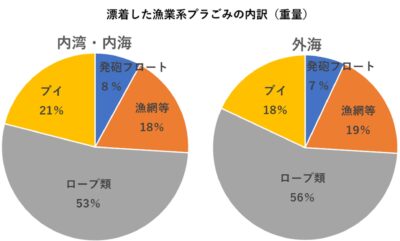

日本の内湾・内海の海岸に漂着する漁業系プラごみの内訳は、重量ベースで漁網等が18%、ロープ類が53%、ブイが21%、発泡フロートが8%です。また、日本の外海に面した海岸に漂着する漁業系プラごみの内訳は、重量ベースで漁網等が19%、ロープ類が56%、ブイが18%、発泡フロートが7%となり、双方(内湾・内海と外海)の比率は良く似ています。(フロート=発泡フロートとしました。)

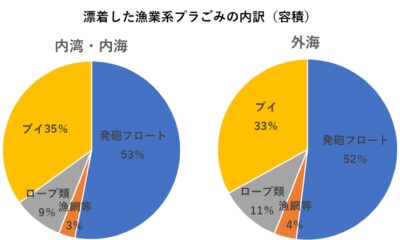

漁業系プラごみの組成(重量)を容積に変換してみると、内湾・内海の海岸では漁網等が3%、ロープが9%、ブイが35%、発泡フロートが53%、外海の海岸では漁網等が4%、ロープが11%、ブイが33%、発泡フロートが52%の割合となり、重量の時の組成と異なり、ブイと発泡フロートの存在感が格段に増して、実際に目で見ている海岸の風景に近くなると思います。

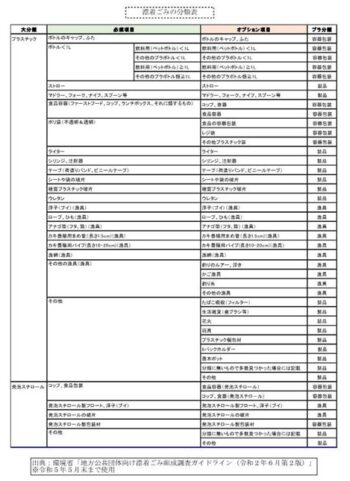

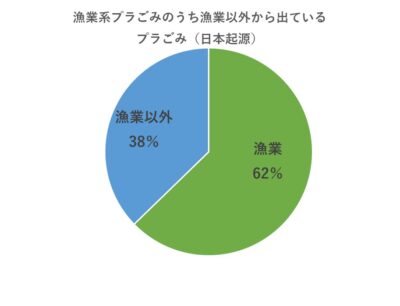

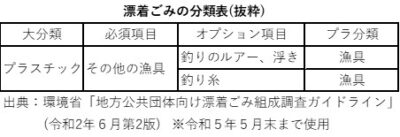

重量ベースで網は漁業以外の利用が3割、ロープは漁業以外の利用が5.4割、発泡フロートについても1.4割が漁業以外の利用であることから、これら3種を一律に漁業系プラごみに区分するのは妥当ではありません。なお、原型が不明な「発泡スチロールの破片」を漁具に分類するのは、なおさら妥当ではありません。

日本の海岸に漂着する日本起源とされる漁業系プラごみのうち38%(約4割)は漁業以外から出た物です。

漁業系プラごみに分類されている釣糸、釣りのルアー、浮きなどは、以下の3点から、遊漁者の出したプラごみである可能性が高いと思われます。

①日本の遊漁者(釣り人)はとても多い(年間750万人*)

②遊漁者の釣り場の殆どは海岸付近

③他方、漁業者の漁場(釣り場)は殆どが沖合(仮に漁業者の釣糸や釣り

針(ルアーを含む)が海に流出したとしても、その付近(沖合)に沈

む)*(公財)日本生産性本部「レジャー白書2016」

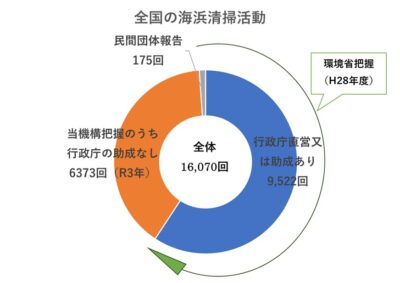

1.平成29年度の環境省の報告書によれば、行政庁(国、都道府県、市町村)が直営又は行政庁の助成を受けて民間の団体等が実施した清掃活動は平成28年度で9522回に及びます。

2.一方、同じく平成29年度の環境省の調査で把握された平成28年度の民間の清掃活動(民間団体からの報告)は175回です。

3.他方、当機構((公財)海と渚環境美化・油濁対策機構)が都道府県、市町村、民間団体等の協力を得て集計した令和3年(暦年)の清掃活動は11588回です。このうち上記1と重複する可能性のある行政庁の助成を受けて清掃を行ったもの(全体の45%)を除くと、6373回(行政庁の助成無し)となります。

4.上記1~3を合計すると、1年間に行われた海岸清掃活動は、把握できるものだけで、16070回になります。

1.あまり、漁業系プラごみの割合(比率)が高い低いで一喜一憂しないことです。

2.問題となるのは絶対量です。例えば、漁業系プラごみの割合が著しく高くても、ごみの絶対量が少なければ大きな問題ではありません。実際に浜に行けば、どこにごみがあるのか(目立たない、見つからない)ということも、しばしばです。

3.ただ、海岸にごみが目立ちはじめたら、海との関係が深い漁業者には、率先して海浜 清掃を行っていただけると良いですね